在此背景下,海内外众多AI工具纷纷开始接入Nano-Banana,以期借助其优势提升自身竞争力。值得一提的是,8月在海外爆火的通用智能体平台iMini AI,通过技术集成与生态创新,实现了Nano-Banana的接入,还拓展出更丰富的应用场景。

Nano-Banana的技术突破和场景拓展

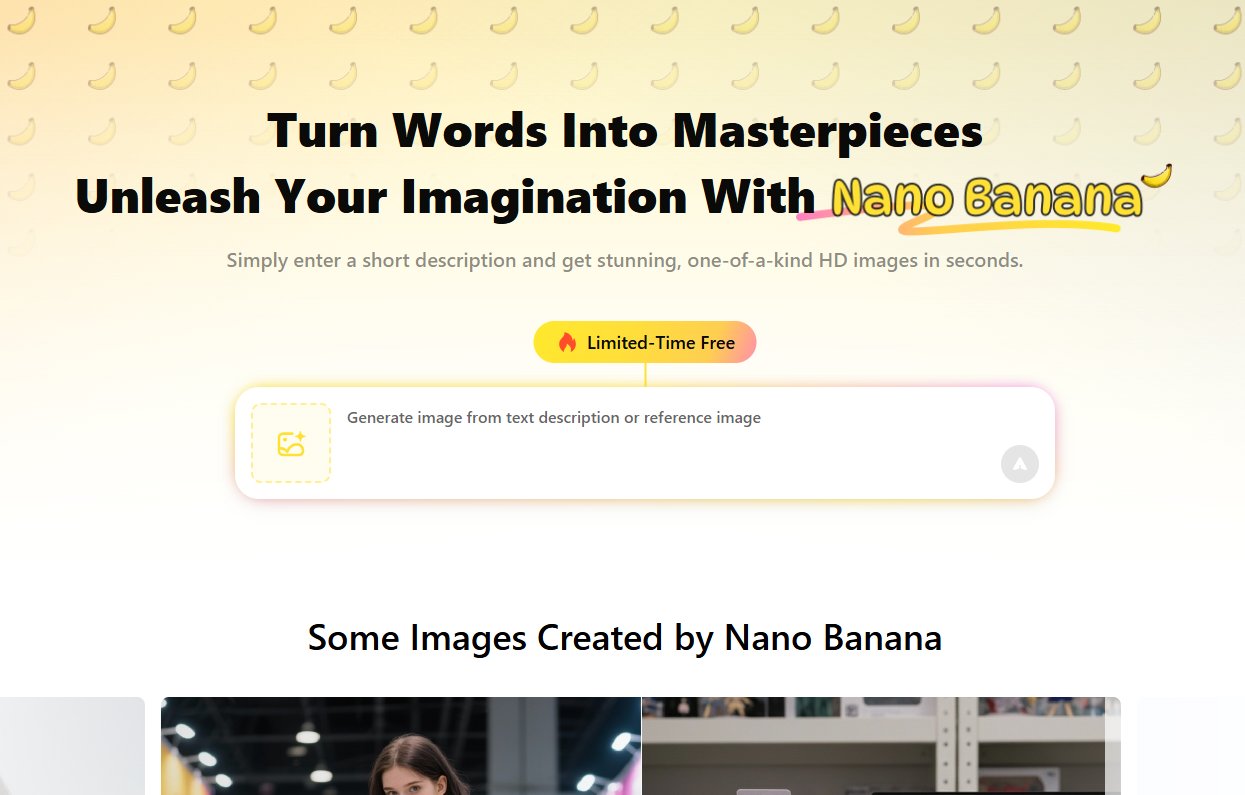

Nano-Banana的核心优势在于“轻量化”与“场景化”的平衡。其模型参数极致压缩,可在手机端或轻量GPU运行,生成速度达秒级,支持自然语言指令驱动图像编辑。

例如,电商用户输入“将模特毛衣换红、背景改日落海滩”,模型可自动完成复杂操作,角色一致性超90%,解决了传统AI生图人物特征“跳变”问题。其多图融合功能还能理解三张输入图像语义关系,生成合理阴影光照的新场景,降低电商物料制作成本。

iMini的破局之道:技术集成与生态赋能

Nano-Banana在国内应用面临诸多挑战,用户注册订阅账号需通过一系列复杂操作,且模型调用依赖特定接口,普通用户缺乏技术集成能力,基于这样的现状,就需要借助一些已经具备相关接口的AI平台来打破僵局。尤为可观的是,海外热门平台 iMini AI 通过集成创新,不仅顺利接入 Nano-Banana,更将应用场景大幅延伸,其作图功能覆盖更多元场景,作品完整度也显著提升。

无障碍接入:iMini将Nano-Banana的API接口封装为标准化服务,仅需注册iMini平台账号即可通过积分系统免费体验基础功能。例如,用户上传商品图后,输入“生成3D手办模型”,系统自动调用Nano-Banana的“风格微调”接口,输出符合本土审美需求的设计稿。

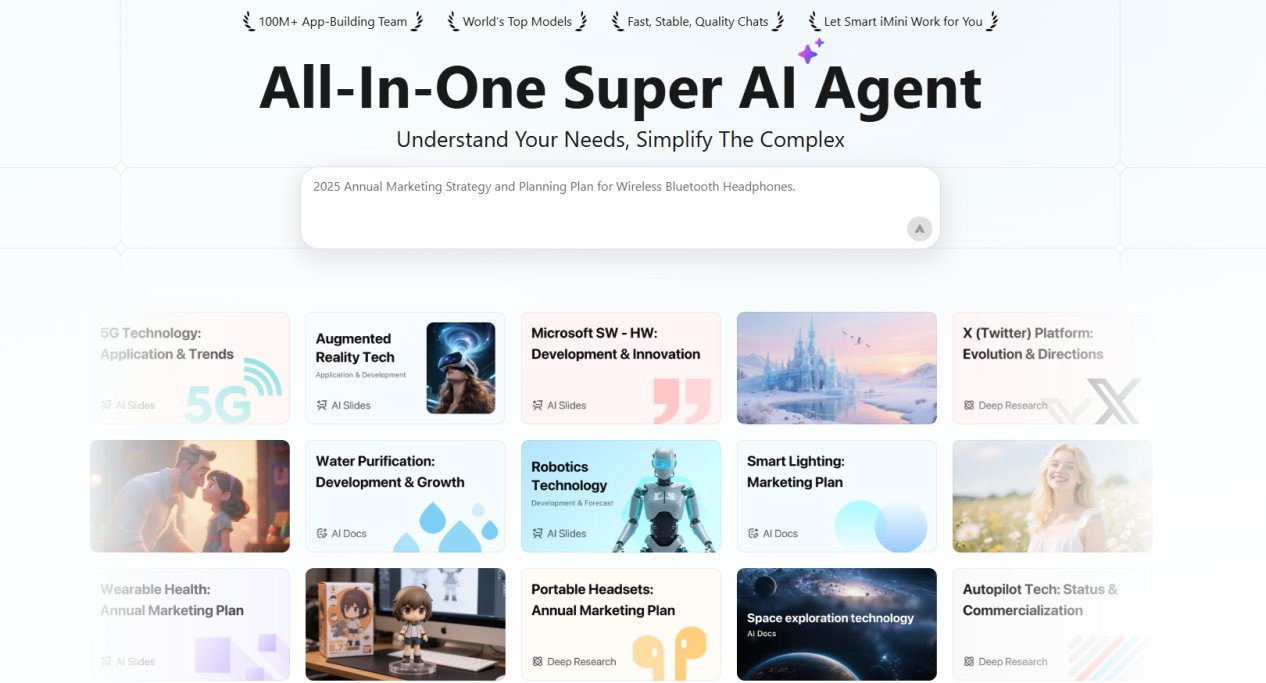

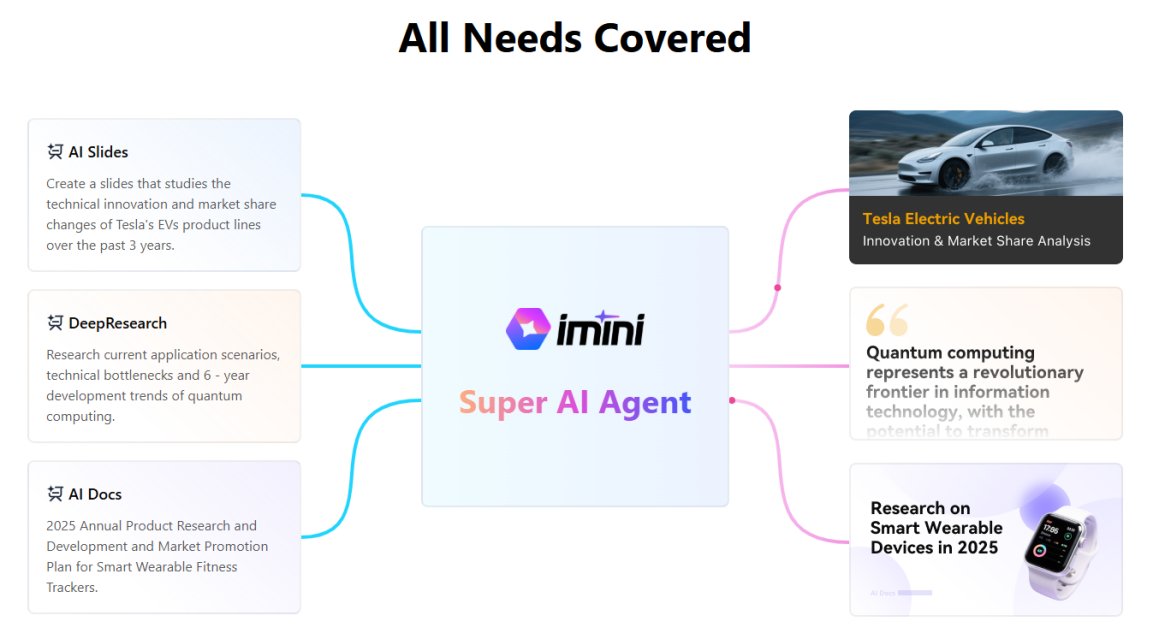

场景化扩展:作为通用智能体,iMini并非简单封装Nano-Banana的图像能力,而是将其嵌入“感知-理解-规划-执行-优化”的全链路任务处理中枢。例如,当用户提出“制作新能源汽车行业分析PPT”的需求时,iMini的Super Agent会自主分解为数据采集、逻辑分析、可视化呈现等子任务,调用Nano-Banana生成专业图表,同时整合文本生成、版式设计等20余种专项能力,最终输出符合商业逻辑的定制化文档。

从工具到智能体:AI应用的范式转移

iMini接入Nano-Banana的实践表明,AI技术的价值不仅取决于模型性能,更依赖于生态整合与场景适配能力。例如,在电商场景中,iMini可同时调用Nano-Banana生成商品图、调用网络爬虫抓取竞品数据、调用NLP模型撰写营销文案,最终输出完整的运营方案,将任务处理时间从数天缩短至分钟级。

随着RISC-V开源架构的普及与存算一体芯片的突破,端侧AI的算力与能效持续提升,为智能体的广泛落地奠定基础。这些智能体将通过动态学习用户习惯与环境变化,实现智能交互的自进化,最终构建起“智能无处不在”的物联网生态。

在智能体时代,技术竞争将从单一模型转向平台化服务,谁能更高效地连接用户需求、模型能力与终端设备,谁就能在AI革命中占据先机。

网站导航

网站导航

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯