三色激光与LED投影仪在光源技术上的本质区别,直接导致了两者视觉舒适度的显著差异:

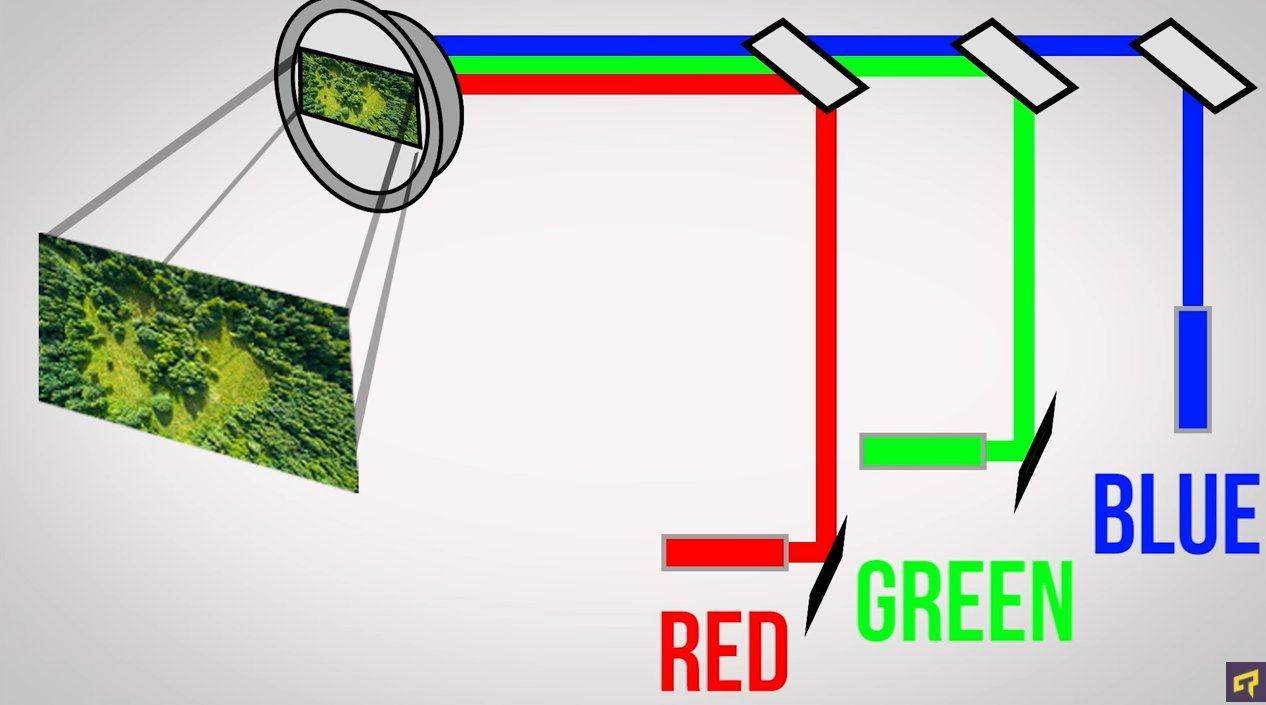

1.三色激光技术

1)原理:红、绿、蓝三色激光器直射成像

2)特性:亮度可达3000ANSI流明以上(LED通常<2000ANSI);色域覆盖110% BT.2020(LED约60-80%);原生对比度1600:1(LED普遍<1000:1)

2.LED投影技术

1)原理:LED阵列发光+色轮分色

2)特性:光线发散角度>120°(激光仅2°);光谱连续性更好(无激光干涉现象);蓝光波长控制在450-455nm区间

二、实测数据对比:两类设备的光学特性

通过实验室仪器检测(光谱仪/频闪仪/照度计),得出关键参数对比:

三、影响眼睛舒适度的三大关键点

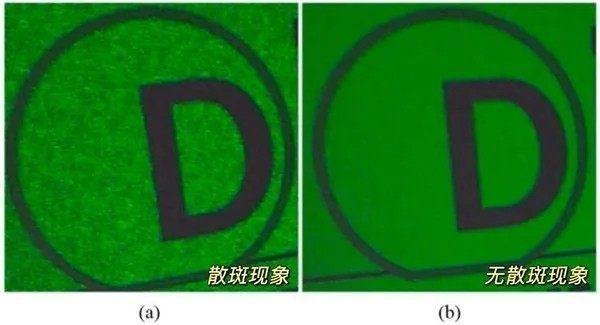

1.散斑效应(三色激光特有)

1)成因:激光的强相干性导致光波干涉

2)表现:画面出现类似"磨砂玻璃"的颗粒感

3)危害:长时间观看引发视神经高频调节(每小时眨眼次数增加15%);国际显示计量委员会(ICDM)评估:散斑强度>20%时,视觉疲劳指数提升2.3倍

4)解决方案:当贝X5 Ultra等高端机型采用「多维动态消散斑技术」,通过16轴震动扩散片,光学微结构处理,将散斑可见度从行业平均35%降至8%。此外,还可以选择全新护眼三色激光,这种光源融合了三色激光和超级混光方案,通过“宽光谱+窄光谱”的方式,大幅消除了传统三色激光的散斑和色边现象,当贝F7 Pro就是一个很好的例子。

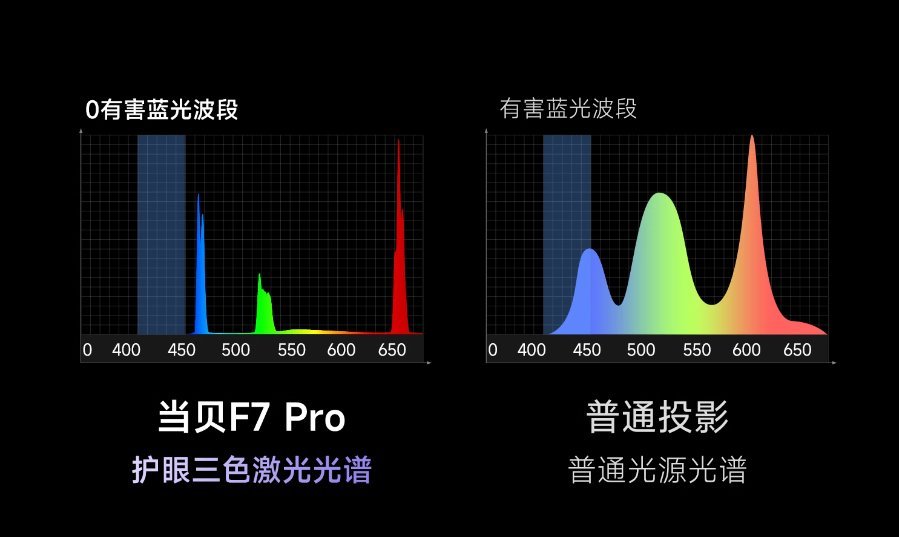

2.蓝光辐射差异

三色激光:蓝光波段能量集中(455nm)但总量较高

LED光源:蓝光波长更短(450nm)但能量分散

护眼矛盾:短波蓝光对视网膜损伤风险更大;高亮度蓝光加剧睫状肌收缩频率。

实测结果:在同等ANSI流明下,三色激光的蓝光辐射强度是LED的1.6倍,但通过当贝X5 Ultra的「蓝光光谱重塑技术」,将有害波段(415-455nm)能量占比从32%压缩至18%

3.亮度适应机制

1)三色激光优劣势常见问题:高亮度(>2500ANSI)确保环境光干扰下仍可清晰观影,但是其潜在风险在于暗光环境下过量入眼亮度(建议开启「环境光自适应」功能)。

2)LED的常见问题:低亮度导致瞳孔持续放大(易引发视疲劳)

3)平衡点:眼科专家建议,夜间观影时屏幕亮度应维持在120-150nit(对应投影仪需具备2000-2500ANSI流明+动态调节能力)

四、不同人群的护眼选择策略

1.儿童/学生群体(日均使用>2小时)

优先选择:搭载「类纸显示模式」的LED投影仪

关键参数:色温<5000K;蓝光辐射强度<1W/m²

2.家庭影院用户(追求画质)

选择方案:三色激光+消散斑技术机型

使用建议:观影距离>3米;搭配抗光幕布降低入眼亮度

3.游戏玩家(动态画面需求)

技术优选:LED投影的低延迟特性(当贝D6X输入延迟8ms)

护眼设置:开启「动态插帧补偿」;游戏模式色温锁定6500K

五、使用场景的护眼调节方案

三色激光与LED投影在护眼性能上各有优劣:激光技术凭借高亮度更适合明亮环境下的沉浸观影,而LED在暗光场景下具备更柔和的视觉体验。消费者应根据使用场景(环境亮度/观看时长/主要用途)选择设备,并善用「环境光自适应」、「生物节律模式」等智能功能。未来随着混合光源技术的普及,鱼与熊掌兼得的护眼方案将成为可能。

网站导航

网站导航

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯